【スマホ保険証】もうカードは要らない!?スマホが保険証になる時代に!設定と使い方を解説

- マイナ保険証の次のステップとして、スマホ保険証が利用可能に(2025年9月19日から)

- 事前に、スマホへのマイナ保険証の電子証明書の登録が必要

- もしうまくできなくても、代替手段あり

この記事は、スマホ保険証について知りたい一般の方向けに書かれています。

- 健康保険証が廃止になって、マイナ保険証になったと思ったら、今度はスマホ保険証?

- 通院もスマホひとつで完結する時代になったの?

スマホ保険証って?

最近、医療機関でのマイナンバーカード利用が進んでいます。

いよいよ医療DX推進の次のステップとして、「スマホ保険証」が始まることになりました。

「スマホが保険証になるって、どういうこと?」と疑問に感じている方もいるかもしれません。

このたび、2025年9月19日から、いよいよスマホ保険証の運用が全国で順次始まります。

この新しい仕組みを安心して利用できるよう、このスマホ保険証の概要と使い方、そして利用者側にとってのメリットを医師の視点から分かりやすく解説します。

1.スマホ保険証って、そもそも何?

スマホ保険証とは、自分のマイナンバーカードの保険証機能を、スマートフォンに搭載して使う仕組みのことです。

これまでは、医療機関の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすか、または健康保険証を提示する必要がありました。しかし、スマホ保険証が始まれば、スマートフォンだけで資格確認ができるようになります。

2.いつから使えるの?どこで使える?

スマホ保険証は、2025年9月19日から、準備が整った医療機関や薬局から順次利用が開始されます。

すべての医療機関で一斉に始まるわけではありません。対応している医療機関や薬局には、専用のステッカーなどが掲示される予定ですので、受診の際はそちらを目印にしてください。

3.スマホ保険証のメリットとは?

スマホ保険証を利用することには、次のようなメリットがあります。

物理的なカードが不要に

マイナンバーカードや保険証を自宅に忘れても、スマートフォンさえ持っていれば問題ありません。もしもの時の安心にもつながります。

受付での待ち時間短縮

カードリーダーにスマートフォンをかざすだけで受付手続きが完了するため、スムーズに診療に進めます。医療機関側の事務手続きも、効率化が期待されます。

医療情報の正確な共有

ご自身の同意があれば、過去の薬剤情報や健康診断の結果などが、オンラインで医師や薬剤師と正確に共有できるようになります。これにより、より適切な医療を受けることにつながります。

4.どうやって使うの?もし読み取れなかったら?

使い方はとてもシンプルですが、病院や薬局に行く前に、下準備をします。

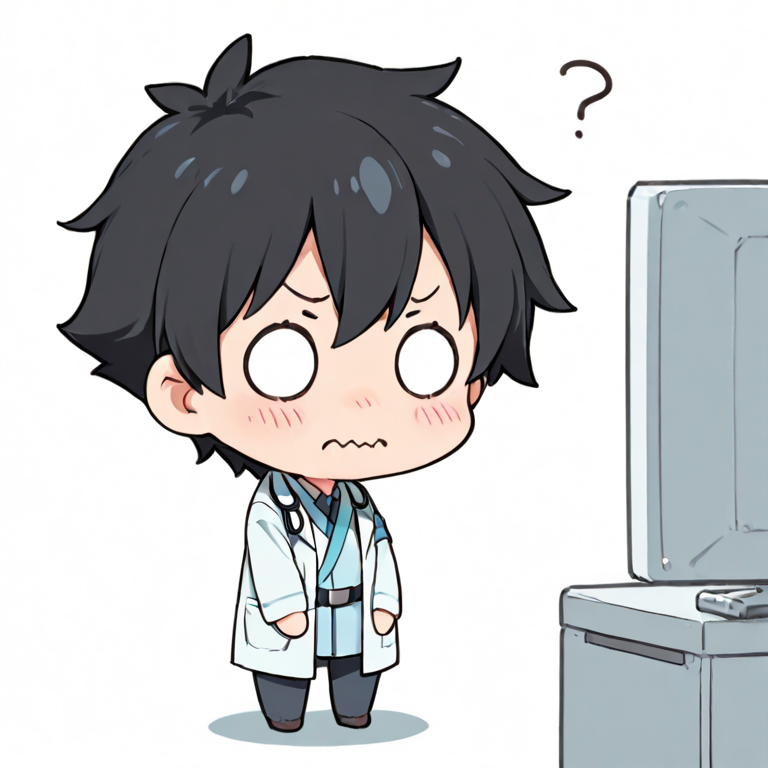

①マイナポータルアプリで、スマートフォンにマイナンバーカードの電子証明書を登録

<引用>厚生労働省「マイナ保険証がスマホでも使えます」より

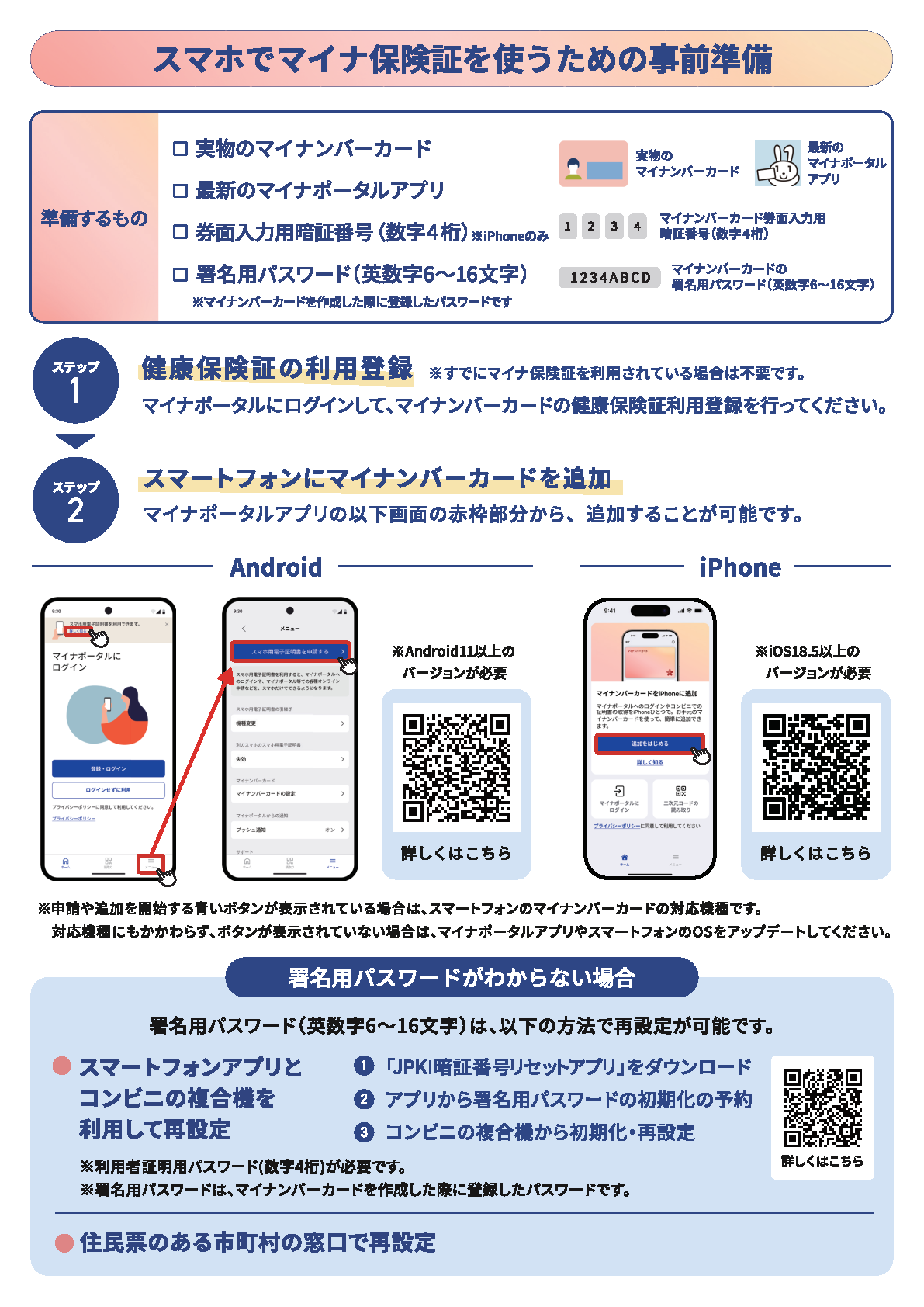

②医療機関の受付にあるカードリーダーに、スマートフォンをかざす

<引用>厚生労働省「スマートフォンのマイナ保険証利用について」より

もし万が一、うまく読み取れない場合でも心配ありません。今後は、マイナポータルアプリの画面に表示される情報を受付に提示することで、資格確認ができるようになります。

この新しい対応方法により、これまで以上に安心して利用できるようになります。

これってどうなの?

Q.スマホの充電が切れたら、どうすればいいの?

A.その場合は、今まで通りマイナンバーカード本体を使えば大丈夫です。しばらくはカードも一緒に持ち歩いておくと、安心できますね。

Q.スマホを落としたら、個人情報が心配・・・

A.スマホ保険証の利用いは、毎回スマホのロック解除(顔認証やパスワード)が必要です。そのため、スマホを拾った第三者が、あなたの医療情報を勝手に見ることはできない仕組みになっています。

Q.家族の分も、私のスマホに登録できる?

A.可能です。マイナポータルアプリを使えば、お子さんなど家族の分も登録して、切り替えて使うことが可能です。

まとめ

2025年9月19日から始まるスマホ保険証は、利用者の通院や服薬を、より便利でスムーズにしてくれる可能性のある新しい仕組みです。

デジタルに抵抗のない方であれば、この機会にご自身のスマートフォンへの電子証明書登録を検討してみると良いかもしれません。

- マイナ保険証に続き、DX推進の一環として、スマホ保険証がはじまります

- スマホに事前の設定をする必要があります

- もしうまく読み取れなくても、資格確認する代替手段があり、安心です

コメント