Brain Abscess 【専門医解説】脳膿瘍とは?虫歯や中耳炎が原因に?症状や治療法を解説

- 頭のなかに、膿の塊ができる

- どこかに感染の源があることが多い

- 虫歯や中耳炎も原因になる

この記事は、脳膿瘍について知りたい一般の方向けに書かれています。後半に、医療従事者向けの少し詳しい内容が書かれています。

- 脳内に膿がたまっていると言われた。想像がつかない・・・

- 身体の化膿とは違うの?

- 虫歯を放置していたら、頭痛や麻痺が…。まさか関係ある?

脳膿瘍の症状と経過

脳に細菌が入り込んで感染し、膿の塊(膿瘍)をつくる病気です。

虫歯や中耳炎など、近くの場所から感染するケースや、菌血症など全身感染症から脳に感染が及ぶケースがあります。

どんな病気?

膿瘍ができた部分の脳が損傷され、また周囲の脳も炎症を起こして、むくんできます。

膿瘍が破れて脳内に散らばった場合、急激に状態が悪化することがあります。

症状(こんな症状があったら、疑う!)

膿瘍の数・大きさ・場所・周囲の浮腫のつよさ、などにより様々です。

- 頭痛嘔吐(頭蓋内圧が高くなるため)

- 運動を司る場所であれば、麻痺

- 言葉を司る場所であれば、失語症

- 感覚を司る場所であれば、感覚障害

- 麻痺はないのに、身体がうまく動かせない(失調)

- けいれん発作

- 全身の感染が先にある場合は、それによる発熱などの症状

診断方法(どうやって見つける?)

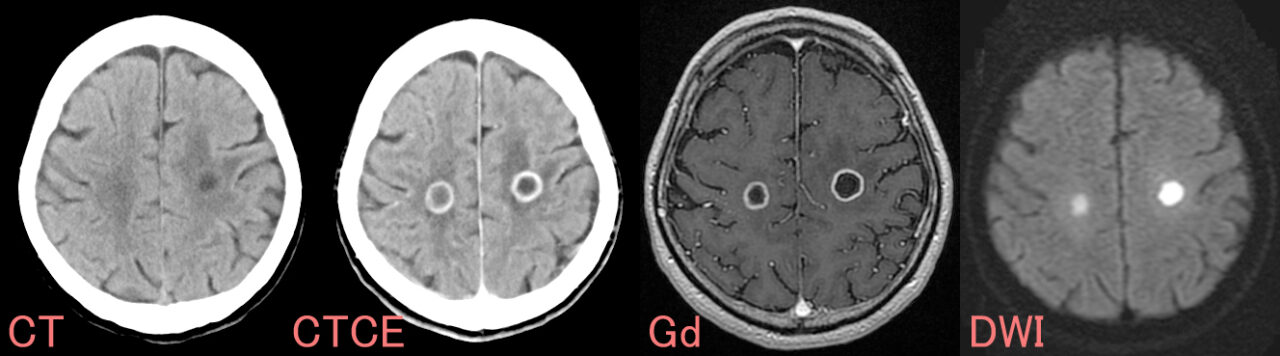

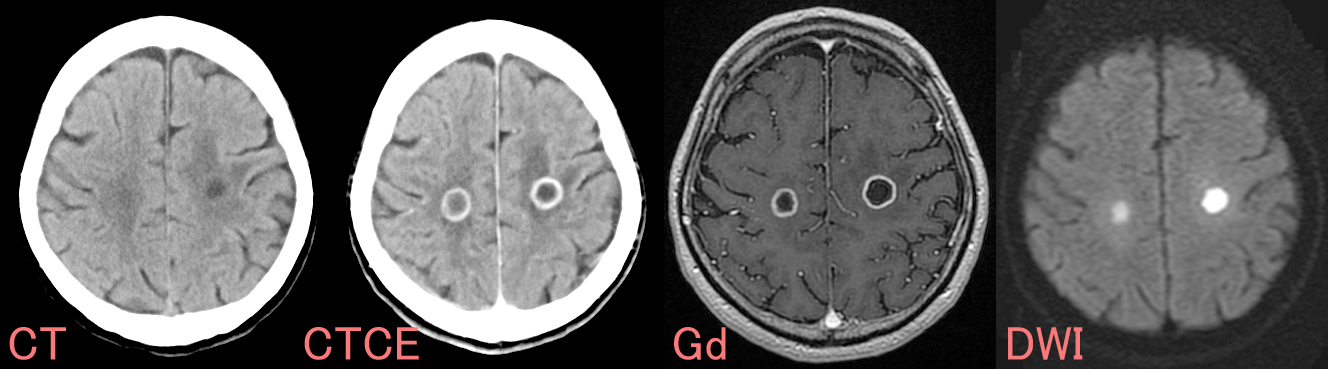

頭部単純CTでは、「何かおかしい」ということはわかりますが、単独での確定診断は困難です。

頭部単純MRIでは、DWIで膿瘍内が高信号になるため、役に立ちます。

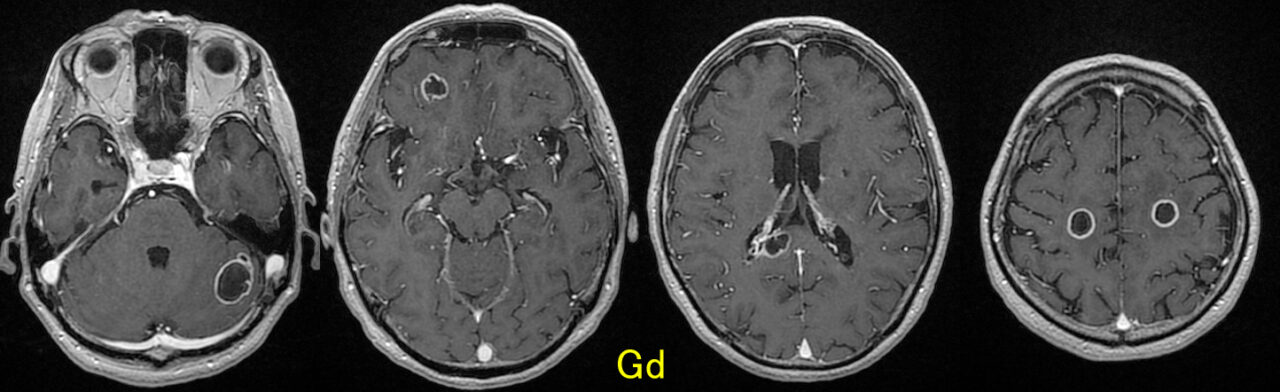

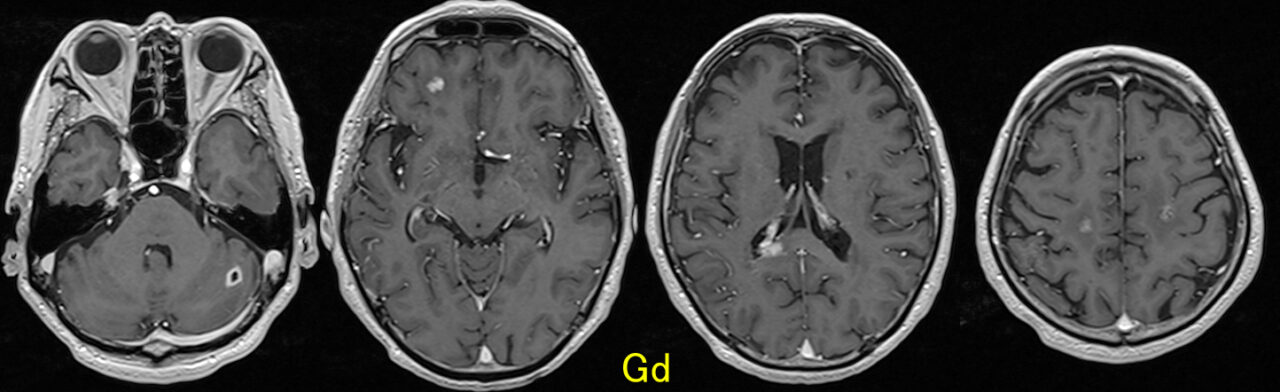

造影CT・造影MRIでは、「リング状増強域」という、特徴的な見え方をします。

治療方法(抗生剤は効きづらく、状態によっては排膿!)

外科的治療と、内科的治療があります。

外科的治療

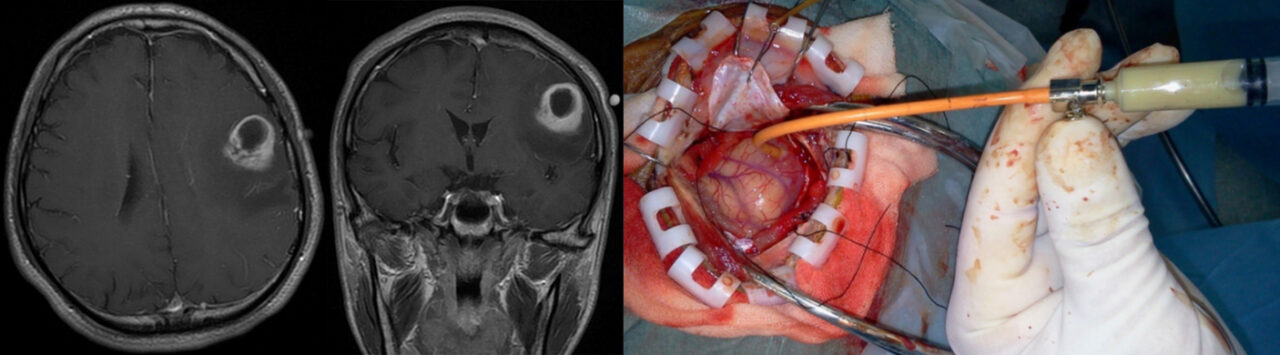

- 穿刺排膿術(ドレナージ)

可能であれば膿抜きの手術を検討します。

しかし脳の深部にあったり、膿瘍が多数ある場合は、手術ができない場合もあります。

内科的治療

- 抗生剤の長期投与

脳は抗生剤が効きにくいため、6~8週間ほどの長期間にわたって、抗生剤を投与し続ける必要があります。

医療者向け(看護師さん、コメディカルさん向け)

通称:あぶせす、のうよう

ドレナージが行えれば、ドレナージを検討します。

ドレナージの有無にかかわらず、抗生剤治療は必ず行います。ドレナージをした場合も、培養結果を待たずに抗生剤治療を開始します。

抗生剤治療は少なくとも6~8週間の長期にわたり、膿瘍が消失するまでは継続します。

けいれん発作を起こした経過がある場合は、抗てんかん薬の投与も行います。

齲歯(虫歯)や歯周炎、歯科治療後から脳膿瘍を合併することも珍しくないため、口腔ケアも重要な治療と予防になります。

もう少し詳しい情報(研修医向け)

- BBBを考慮して、髄液移行性がよく、かつ広域でカバーできるよう、『セフトリアキソン(CTRX)+メトロニダゾール(MNZ)』が基本治療となっています。

- メトロニダゾールの長期投与により、メトロニダゾール脳症を合併することがあるため、注意が必要です。(*1)

- 感染源となる病巣や、感染性心内膜炎などがある場合は、速やかに原疾患の治療が必要です。(*2)

参考

- Casperら : J Neurol 267 : 1, 2020

- Matthijsら : N Eng J Med 371 : 447, 2014

- 脳膿瘍は、脳内に膿がたまる病気(感染症)

- 抗生剤の長期投与、もしくは排膿ドレナージが必要

- 虫歯や中耳炎が原因になることも。感染性心内膜炎の可能性も疑うべし。

コメント