Chronic SubDural Hematoma (CSH, CSDH) 【医師解説】慢性硬膜下血腫とは?症状や原因、手術について分かりやすく解説

- 治療可能な認知症(treatable dementia)、偽認知症(pseudo dementia)

- 手術で治る病気

- 穿頭血腫除去術

この記事は、慢性硬膜下血腫について知りたい一般の方向けに書かれています。後半に、医療従事者向けの少し詳しい内容が書かれています。

- 「最近、家族の物忘れが急に進んだ気がする…」

- 「頭をぶつけてから、なんだか歩き方がおぼつかない…」

慢性硬膜下血腫の症状と原因

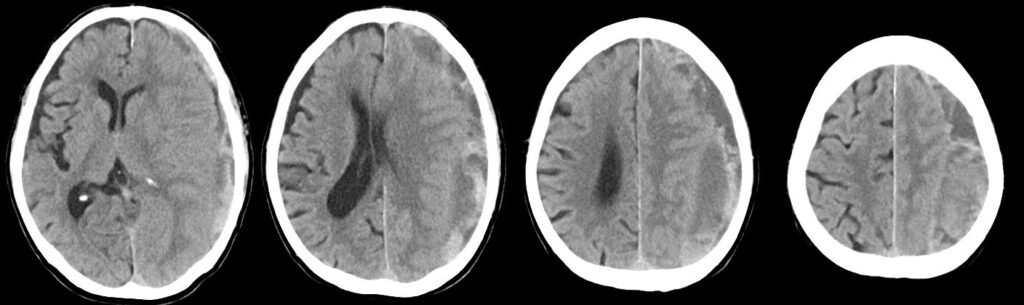

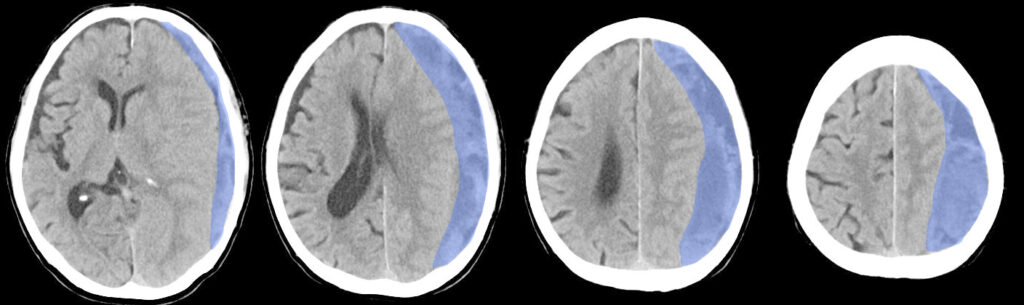

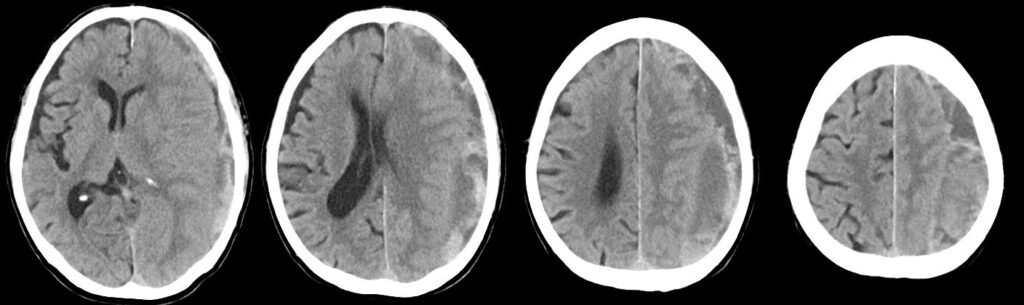

脳を覆っている膜(=硬膜)の下に、血の成分(=慢性血腫)がゆっくりと溜まる病気です。

頭部打撲や転倒の後、1ヵ月ほど経過してから、慢性期に症状が出てくるのが、よくあるケースです。

脳外科領域で、最も小さな手術で治る病気です。

どんな病気?

血腫はゆっくりと溜まっていき、少しずつ脳を圧迫していきます。脳が圧迫に耐えられなくなると、症状をじわじわと出してくるようになります。

数日~週単位で症状が進むことが多く、脳卒中のように、ある瞬間に起きる急激な変化ではありません。

偽認知症(pseudo dementia)、治療可能な認知症(treatable dementia)のひとつ、と言われています。(*1)

認知機能低下が早く(週単位)、真の認知症単独では起こらない症状(麻痺・失語など)を伴うようになる点で、真の認知症とは異なります。

軽いうちは、自然に回復することもあります。しかし症状を出すほど進行した場合、自然治癒はあまり期待できず、手術が必要となります。

よほど手遅れにならない限りは、手術で治癒が期待できます。放置しておけば脳梗塞や昏睡に陥り、命にかかわることもあります。

主な症状(こんな症状が出てきたら!?)

- 頭痛、嘔気嘔吐(頭蓋内圧が高くなるため)

- 認知機能低下、麻痺、失語、不注意(脳が圧迫され、機能障害を起こすため)

- 失禁、歩行障害(週単位で急速に進む、認知症のような症状)

診断方法(どうやって見つける?)

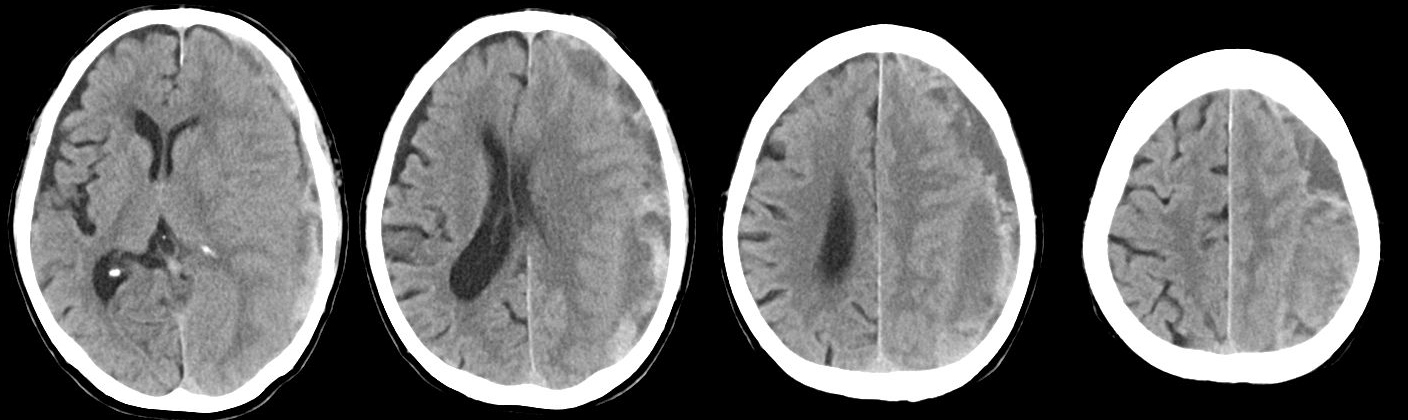

頭部CTで確定診断が可能です。

治療方法(治せる?手術って怖い!?)

- 穿頭血腫除去術

手術での治癒が期待できます。

慢性血腫は液体なので、吸い取ることができます。頭蓋骨に1cm程度の小さな穴を開けて、血腫を取り除く手術です。

必要となる皮膚切開の大きさは3~4cm程度のため、局所麻酔で可能です。

頭蓋骨に開けた穴は、人工のキャップで塞げるので、術後も骨に穴は残りません。

医療者向け(看護師さん、コメディカルさん向け)

通称:くろさぶ、まんこう

穿頭血腫除去術は、局所麻酔の手術です。1時間もかかりません。

少し鎮静と鎮痛をかける場合が多いので、帰室時にぼんやりしていることもありますが、自発呼吸で帰ってきます。

術後にドレーンが入ってくるのが一般的です。ドレーンはベッドサイドで排液バッグにつないで、量を管理します。

排液量を管理する際のスタイルは、病院や術者のやり方によってまちまちですが、ただベッドサイドにぶら下げておくだけ、というやり方が多いと思います。

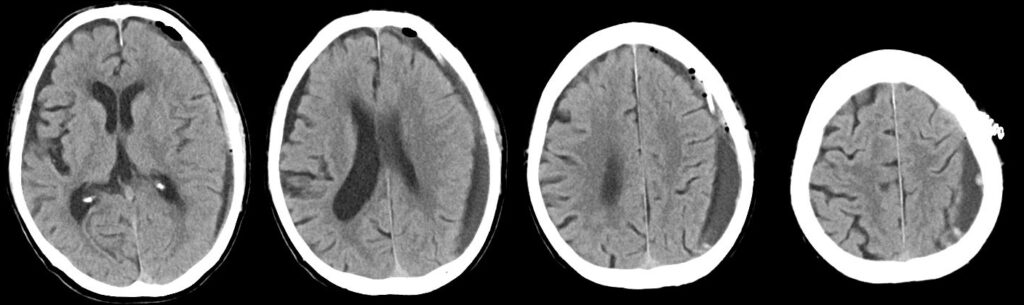

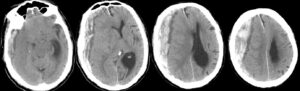

翌日のCTで問題なければ、ドレーンを抜去して、抜いた創を縫合して終了となります。

術当日は、ドレーンがあるので臥床管理になりますが、ドレーン抜去後は症状がなければ、安静度フリーとなる場合がほとんどでしょう。

手術適応のある慢性硬膜下血腫は麻痺や認知機能低下で発症しているケースが多く、術後に劇的に症状が改善することが多いです。

もう少し詳しい解説(研修医向け)

- 60歳以上の高齢者に多く、人口の高齢化や抗血栓薬(=血をサラサラにする薬)の普及により、増加傾向にあります。(*2)

- 歩行障害が初発症状として認識されるケースが最も多く6割程度、片麻痺が5割強、頭痛が4割ほど、精神症状を含む認知機能障害が3割弱とされています。(*3)

- 五苓散や柴苓湯という漢方薬が有効とされており、術後の再発率も下げるといわれています。(*4)

- 術後に1割ほどの確率で、再発することがあります。

- 脳萎縮のある高齢者は、硬膜下腔が開いており、発症/再発を起こしやすいとされています。

- 抗血栓薬(=血をサラサラにする薬)を内服していると、再発率が上がるという可能性が指摘されています。(*5)

- 『硬膜下水腫』の場合は、外科手術の適応はありません。

- ごく稀に、短絡術のoverdrainage(過剰排液)などによる低髄液圧症候群として生じることもあります。この場合は二次性の発症なので、原因疾患の治療が必要となります。

- 保存的に経過した急性硬膜下血腫が、徐々に融解し、亜急性期血腫を経て、慢性血腫に移行することもあります。急性期血腫は固体のため開頭術が必要ですが、慢性血腫は液体なので穿頭術で対応が可能となります。

- 急性期の血腫のように、びゅーっと噴き出している出血のイメージではなく、じわじわとゆっくり、にじみ出てくるようなイメージの方が捉えやすいです。

- 血腫被膜という「ふくろ」を形成して、その中に慢性血腫が溜まっています。

- 穿頭術では、その「ふくろ」の中(=血腫内腔)を吸引洗浄しています。

- 「ふくろ」の中身を吸い取って、ぺしゃんこに密閉するイメージです。(真空パックのような状態にすることで、内腔が癒着して閉鎖される)

- 内視鏡を併用した手術、中硬膜動脈の塞栓術が有効という報告もありますが、穿頭術による治療が一般的といえます。

- 乳幼児でも生じることがありますが、かなり稀です。「一般的な」成人の慢性硬膜下血腫とは状況と経過が異なるため、ここでは触れていません。

参考

- 日本神経学会認知症診療ガイドライン2017

- Toiら : J Neurosurg 128 : 222, 2018

- Moriら : Neuro Med Chir (Tokyo) 37 : 81, 2001

- Fujisawaら : Neuro Med Chir 61 : 12, 2020

- Sakuraiら : J Neurosurg 25 : 748-753, 2016

- 慢性硬膜下血腫は、頭をぶつけた後などに起こる「治る認知症」のひとつ

- 日~週単位で進む物忘れ、歩行障害などの症状があれば要注意!

- 治療は局所麻酔の小さな手術で可能。不安があればすぐに専門医へ!

コメント