X-ray / Xp 【専門医解説】レントゲン検査(単純X線検査)とは?CTとの違いや仕組み、長所・短所を解説

- いわゆる「レントゲン」

- ポータブル(移動式)で撮影できる

この記事は、単純X線検査(レントゲン)について知りたい一般の方向けに書かれています。後半に、医療従事者向けの少し詳しい内容が書かれています。

- レントゲンで、なにがわかるの?

- 画像検査の基本のキだけど、実は仕組みがよく分からない・・・

単純X線検査の説明

いわゆる、「レントゲン」のことです。

骨、空気、金属などの情報を得ることができます。

X線は、体の柔らかい部分(臓器など)は通り抜けますが、硬い部分(骨など)は通り抜けられない性質があります。その『影』を写真に写したものが、レントゲン写真です。

長所

- 簡単に撮影でき、放射線被曝もごく少量です。

- ポータブル撮影ができ、移動せずにベッドサイドで行うことができます。

- 骨、空気、金属の判断に有用です。

短所

- 情報量が少なく、判断に限界があります。

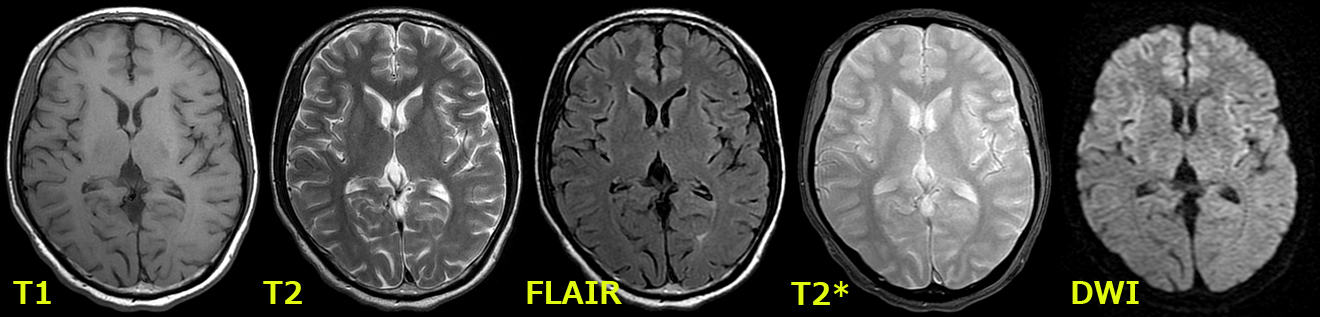

より詳しい検査が必要な場合は、CT検査が行われます。

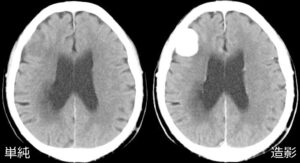

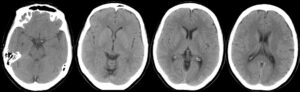

実際のレントゲン画像(なにがわかるの?)

頭蓋骨の骨折や、頭蓋骨の病気、術後の評価などで、単純X線検査が有用です。

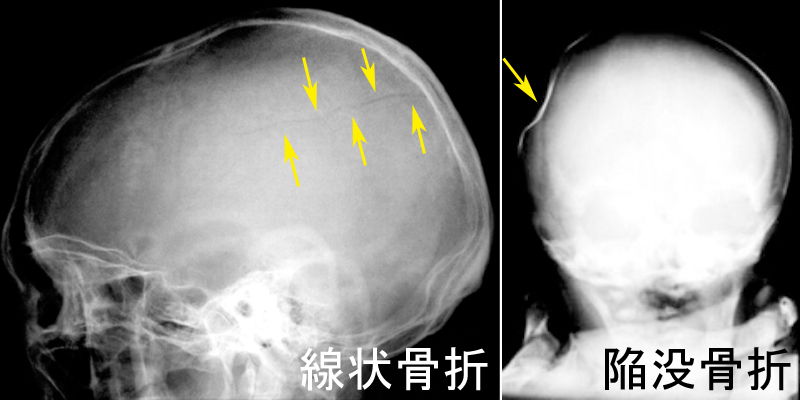

頭蓋骨骨折

亀裂や陥没など、骨に変化がある場合は、レントゲンで判断できる場合があります。

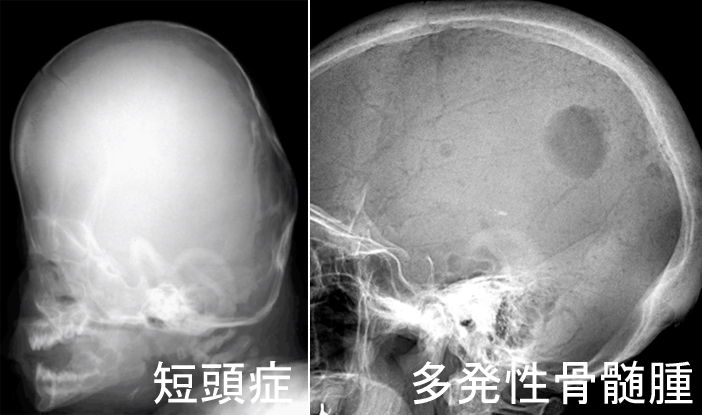

頭蓋骨の病気

頭蓋骨が変形する病気や、骨の密度が変わる病気などは、レントゲンで得られる情報があります。

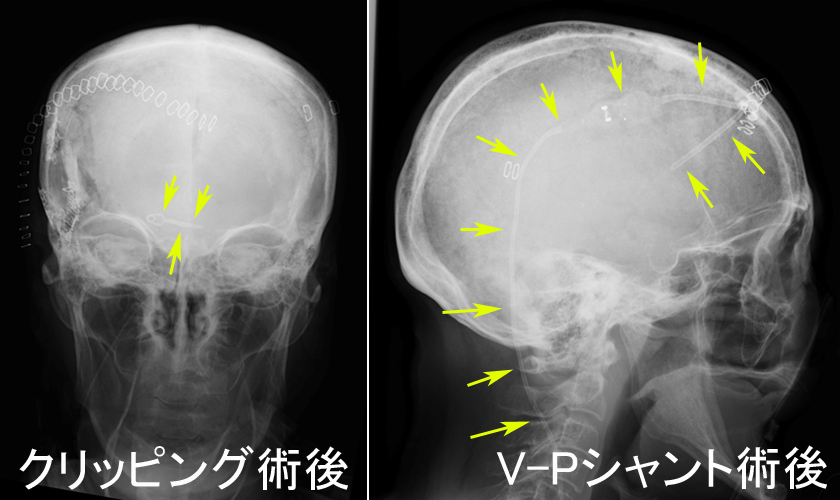

術後評価

金属や手術で使用した異物、頭蓋内に入り込んだ空気などの評価に、単純X線撮影が有効です。

また、水頭症に対するシャント手術後の確認にも有効です。

術後すぐの移動はなるべく避けたいこともあり、ポータブルで術後撮影を行うことで、手術の結果を大まかに確認することができます。

医療者向け(看護師さん、コメディカルさん向け)

ポータブルで撮影する際、撮影する反対側に撮影用の板(カセッテ)を置く必要があります。

脳室ドレナージや点滴など、チューブ類がある場合は、抜去しないよう注意が必要です。

撮影時にベッドをフラットにした場合、頭部挙上の指示がある場合は戻すのを忘れないよう気を付けましょう。

もう少し詳しい情報(研修医向け)

- ポータブルで撮影する際、注目側をカセッテに寄せて撮影するのが基本です。

- つまり、左側の術後撮影であれば、側面像はR→Lとなります。

- 単純X線検査は、1枚だけの画像

- ポータブルでベッドサイドまで来て撮影が可能

- 骨、空気、金属はよく見える

コメント