IntraCerebral Hemorrhage (ICH) 【医師解説】脳出血とは?脳から出血する病気について、症状や治療法について分かりやすく解説

- 脳卒中のひとつ

- 突然発症する

- 開頭血腫除去術

- タバコと高血圧が危険

この記事は、脳出血について知りたい一般の方向けに書かれています。後半に、医療従事者向けの少し詳しい内容が書かれています。

- 身内が脳出血、と診断された。どんな病気?

- 脳溢血とか、脳内出血とか、用語がよくわからない・・・。

脳出血の症状と経過

脳内の血管が破れて出血し、脳が壊れる病気です。

脳卒中(脳血管障害)のひとつで、約2割程度にあたります。

どんな病気?

脳内の血管が破れて出血し、その部分の脳が壊れてしまう病気です。

発症するまで無症状で、ある日ある時、突然症状が現れます。予兆はありません。

一部の脳梗塞とは違い、一度起こった症状が、すぐに消えるということはありません。

出血する場所、大きさによって、症状や重症度は変わってきます。

保存的な(内科的な)治療が一般的で、多くの場合は点滴治療が主になります。

ただし若年で、命にかかわる場合は、手術適応になる場合もあります。

症状(こんな症状があったら、疑う!)

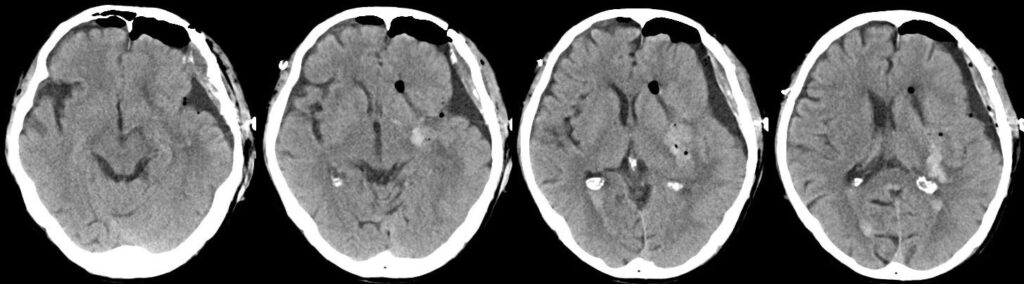

出血する場所や大きさによって、色々な症状が出てきます。発症後も、出血が大きくなったり、周囲に脳浮腫を起こすようになり、治療開始後も症状が進行しやすい病気です。

- 出血が大きい場合は、頭痛嘔吐(頭蓋内圧が高くなるため)

- 意識を司る場所であれば、意識障害(傾眠、不穏、人格変化)

- 運動を司る場所であれば、麻痺

- 言葉を司る場所であれば、失語症

- 感覚を司る場所であれば、感覚障害

- 麻痺はないのに、体がうまく動かせない(失調)

- 最重症の場合は、昏睡、呼吸停止(生命危機)

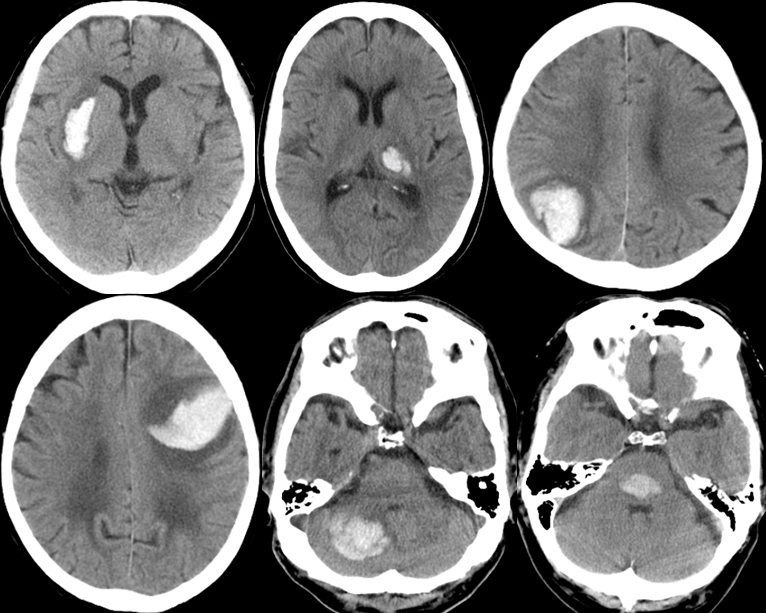

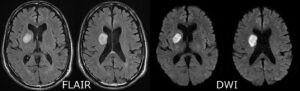

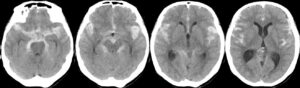

診断方法(どうやって見つける?)

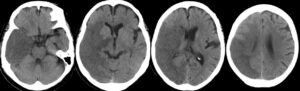

頭部CTで確定診断が可能です。

治療方法(治す、というよりも、悪化を防ぐことが目的!)

血圧管理と抗浮腫剤による、保存的(内科的)治療が一般的です。

出血により壊れてしまった脳を回復させる方法はなく、「いま以上に症状をひどくしない」ことが主な治療目的となります。

神経機能を回復させるための手術は存在しません。

手術の目的は、救命のためという位置付けになります。

開頭血腫除去術が一般的ですが、病態と状況によっては、神経内視鏡/定位的な手術を選択できることもあります。

発症しないために(どうすれば予防できる!?)

脳出血の危険因子は、「高血圧・喫煙・過量飲酒・ウエスト/ヒップ値の高値」とされています。(*1,2)

禁煙、適度な運動、減塩、生活習慣の改善はリスクを下げると言われています。

医療者向け(看護師さん、コメディカルさん向け)

通称:あいしーえいち、しゅっけつ

被殻出血、視床出血、皮質下出血(脳葉出血)、脳幹出血、小脳出血のどれかに該当します。

視床出血、脳幹出血は手術適応外です。

被殻出血、皮質下出血、小脳出血は、血腫除去術を行う場合があります。(保存的治療で対応されるケースの方が多いです)

初期の降圧治療が機能予後やQOLを改善するという報告があり、血圧管理が重要です。(*3-4)

グリセオール投与により脳浮腫が改善され、脳代謝も改善されます。

マンニトールは強力な抗浮腫作用を持ちますが、リバウントがあり電解質異常も起こしやすいため、強化療法として使用される場合が多いです。

30度の頭位挙上は、頭蓋内圧を低下させる効果があります。(*5)

脳出血急性期に、けいれん発作を起こすことがあります。(*6)

もう少し詳しい解説(研修医向け)

- 約6割が高血圧性脳出血と言われています。

- てんかん性発作は皮質下出血に多いとされますが、痙攣発作の有無は脳出血の予後に影響を与えなかったという報告もあります。(*6)

- 発症2週間以降に生じた遅発性けいれんの発生率は3%程度ですが、この場合は高率に再発するという報告もあります。(*7)

- 副腎皮質ステロイドには抗浮腫作用がありますが、出血急性期に有効とする十分な科学的根拠はありません。

- 脳表に近い一部の皮質下出血では、早期手術で転帰が良好な傾向がある、という報告もあります(STICH Ⅱ)。(*8)

参考

- Ariesenら : Stroke 34 : 2060, 2003

- O’Donnellら : Lancet 376 : 112, 2010

- Andersonら : N Eng J Med 368 : 2355, 2013

- Boulouisら : J Neurol Neurosurg Psychiatry 88 : 339, 2017

- Ngら : Neurosurge 54 : 593, 2004

- Passeroら : Epilepsy 43 : 1175, 2002

- Bladinら : Arch Neurol 57 : 1617, 2000

- Mendelowら : Lancet 382: 397, 2013

- 脳出血は、脳卒中のひとつで、出血した場所によって様々な症状を生じる

- 手術は基本的に救命目的という位置付け

- 予防のためには、禁煙と高血圧の管理が何よりも重要!

コメント