Computed Tomography (plain) 【専門医解説】単純CT検査とは?レントゲンとの違いや仕組み、長所・短所を解説

- 画像診断の基本

- 空気が真っ黒、出血が白、骨や石灰化が真っ白

- 出血や骨の病気に強い

この記事は、単純CT検査について知りたい一般の方向けに書かれています。後半に、医療従事者向けの少し詳しい内容が書かれています。

- CTってよく聞く検査だけど、仕組みがよく分からない

- 放射線の被曝があるって、聞いたことがあるんだけど・・・

単純CT検査の説明

X線を使い、物体を輪切り(断層)にして、中身を断面として観察することができる検査です。

白黒画像で、組織は灰色のコントラストで描かれます。

長所

- 体の中を、輪切り(断層)にして見ることができます。

- 撮影時間は短く、単純撮影なら数秒、造影でも数分で終わります。

- 出血、骨、石灰化などの病変を見つけやすいです。

短所

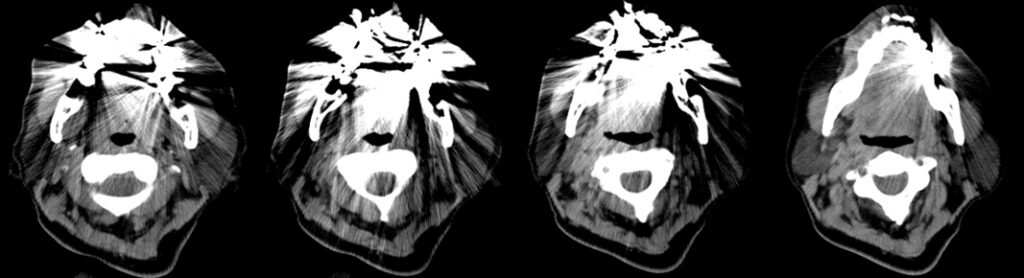

- 金属や骨による、アーチファクト(雑音)があります。

- 放射線被曝量が比較的大きいです。

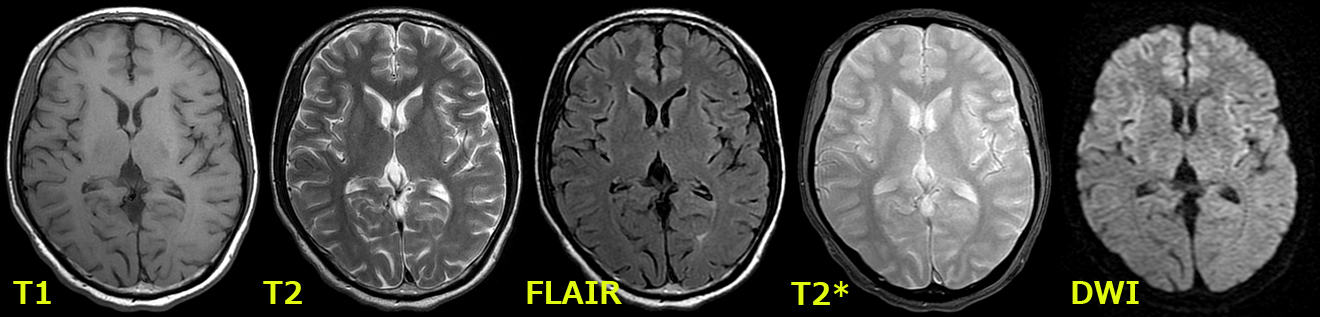

画像の鮮明さ(解像度)に関しては、MRI検査の方が優れているため、脳の細かい構造を見たい場合はMRIが選択される場合があります。

実際の単純CT画像(なにがわかるの?)

単純CT検査は、画像診断の基本となる検査で、多くの場面で有効です。CT撮影が確定診断となる病気やケガは多数あります。

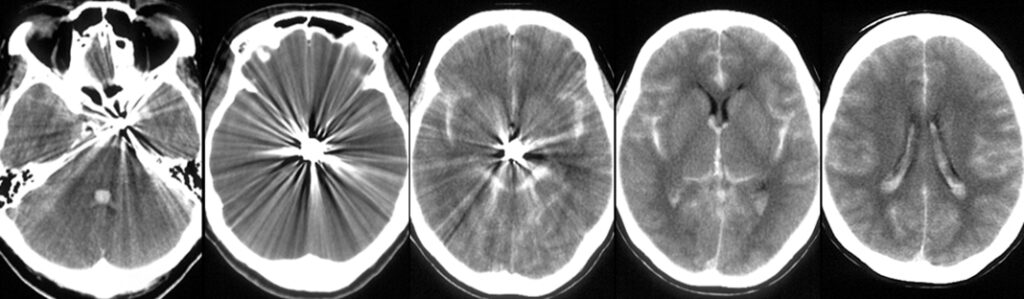

正常

空気は真っ黒に、骨は真っ白に写ります。髄液はほぼ黒で、灰白質(皮質)は白質(髄質)よりもやや白く写ります。(下の方で、もう少し細かく書いています)

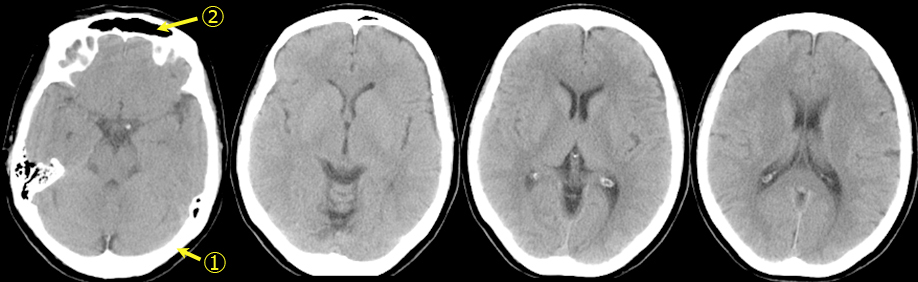

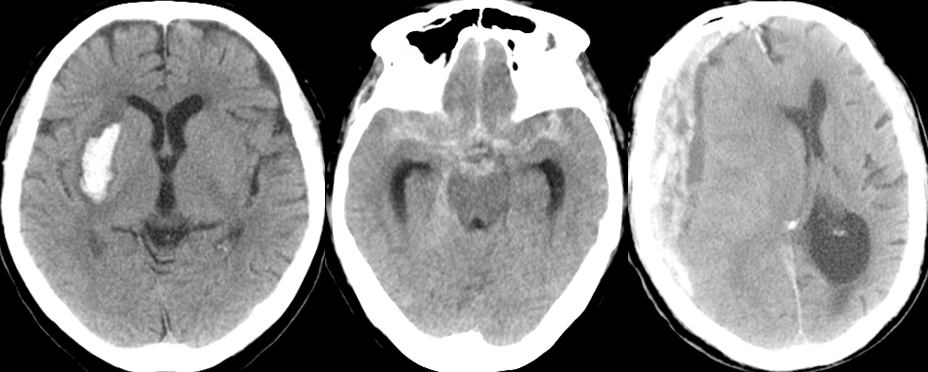

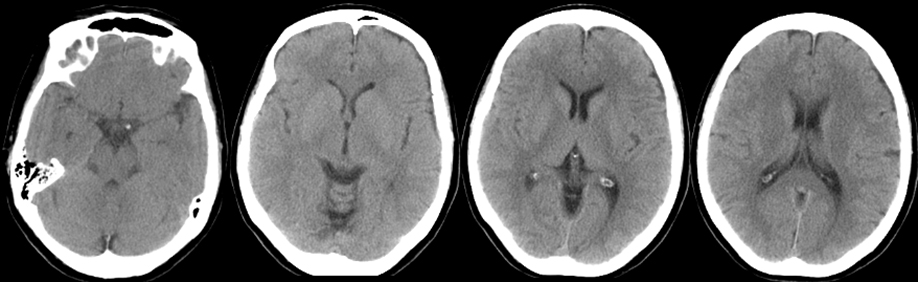

出血

脳出血、くも膜下出血、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫などの出血病変は、頭部単純CTでほとんど確定診断が可能です。

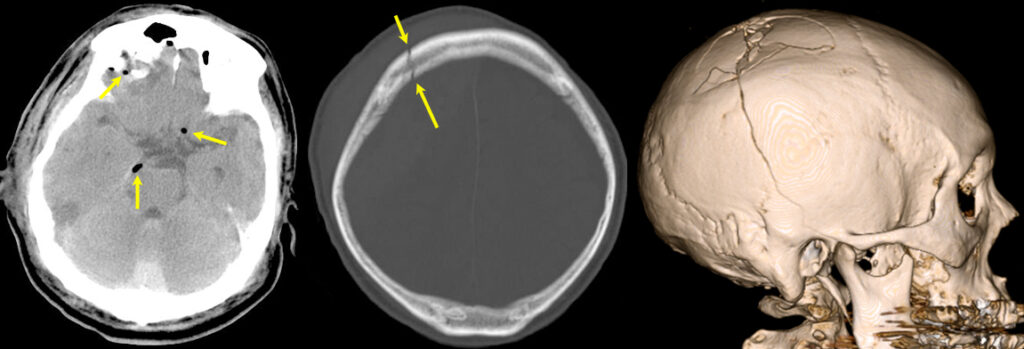

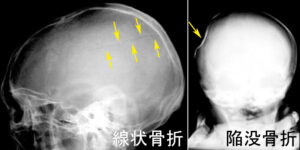

外傷

頭蓋内に入り込んだ空気(気脳症)の検出は、MRIよりも優れています。

単純X線撮影よりも、高精度で骨折を検出できます。また3D画像にして、わかりやすく表現することもできます。

医療者向け(看護師さん、コメディカルさん向け)

組織や物体は、それぞれ「X線の通しやすさ」が違います。空気はX線を素通りし、骨はX線をほぼ遮断すると大まかに考えてください。この程度の差をX線透過性と言いますが、この差をコントラストにして画像で表現しているのが、CT画像です。

空気をX線をすべて通すので真っ黒(-1000)、骨はX線をほぼ通さないので真っ白(+1000)と定義した場合、他の組織はどんな色合い(どのくらいの数値)になるでしょうか、というのが理屈です。

具体的な例を挙げると、

- 空気:-1000(真っ黒)

- 肺 :-800

- 脂肪:-100

- 水 :0

- 多くの組織:30~60

- 血腫:50~100

- 骨 :1000(真っ白)

くらいの数値になってきます。(この数値を、CT値:Hounsfield unitといいます)

ほとんどの組織は近い数字をとります。そのため、-1000~1000という非常に大きな幅でみてしまうと、ヒトの組織はほとんど同じ灰色一色になってしまいます。

そのため、たとえば「0~200の区間」で、「コントラストの強さを調整」して表示する、といったような設定を行っています。こうしてやることで、似たような数値の組織であっても、より濃淡がついて見やすくできるような工夫がされています。

放射線技師や医師が、撮影後も自分で画像を操作して調整しているところを見かけるのではないでしょうか。これはwindow level (WL)や、window width (WW)を調整することで、上に挙げたような「コントラストがついて見やすい画像」にする作業です。

こうしてコントラストを付けた画像のうち、周辺組織と比較して、より黒いものを低吸収域(low density area : LDA)、より白いものを高吸収域(high density area : HDA)と表現します。

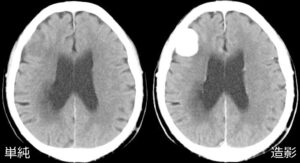

単純CTで情報量が不足している場合は、造影CTの追加が検討される場合があります。

もう少し詳しい情報(研修医向け)

- 1回のCT検査で受ける被曝量は、検査部位によって異なりますが、5~30mSv程度です。

- 撮像範囲が広範囲で、撮影枚数が多いほど被曝量は増えます。

- 人体に健康被害を引き起こす放射線被曝量は、約100mSv以上といわれています。(臓器別に耐性が違います)

- 妊婦さんや妊娠の可能性がある方の場合は、撮影による有益性が被曝によるリスクを上回る場合にのみ行うべきであり、安直に施行するべきではありません。

- 単純CT検査は、身体を輪切りにして内部を映し出す検査

- 「X線の通りやすさ」をコンピュータで解析して、各臓器にコントラストをつけている

- 出血、骨、空気は判定しやすいが、金属によるアーチファクトが弱点

コメント