stroke / cerebral apoplexy 【医師解説】脳卒中とは?脳梗塞・脳出血との違いや症状(FAST)をわかりやすく解説

この記事は、脳卒中(脳血管障害)について知りたい一般の方向けに書かれています。後半に、医療従事者向けの少し詳しい内容が書かれています。

- 脳卒中とか、脳梗塞とか、似たような単語が多くて、よくわからない・・・。

- 脳卒中がどんな病気か、おおまかに知りたい!

脳卒中(脳血管障害)とは?似たような病名の整理整頓

脳卒中とは一つの病気の名前ではなく、脳血管障害によって起こる病気の総称です。

実質、脳卒中は脳血管障害と、ほぼ同じ意味の言葉だととらえて差し支えありません。

脳梗塞と脳出血とくも膜下出血の総称、という理解でも概ね正解です。

日本の主要死因別でみれば、死亡率は第4位ですが、要介護原因の第1位です。つまり、健康寿命を損ねる最たる原因といえます。

FAST(脳卒中の症状をあらわす!)

脳卒中(主に脳梗塞と脳出血)の症状をあらわす標語として、FASTというものがあります。脳卒中を疑うべき三つの症状の有無と、発症時刻の確認を意識することが目的です。

F (Face)

- 顔がゆがむ。左右の顔つきが違ったり、イーをしたときに口が左右対称にならない

- 涎が垂れている。飲み物や食べ物を口からこぼす

A (Arm)

- 『前にならえ』の姿勢ができない

- もしくは、姿勢をとれても、それが維持できない(どちらかの腕が下がってくる)

S (Speech)

- ろれつが回らない

- もしくは、そもそも言葉が話せない

- 言葉は話せても、文脈がおかしい、状況にそぐわない内容になる

T (Time)

- 発症時間(おかしくなった時間)

- もしくは、最後に無事だった姿を確認できた時間

もしFAS(症状)に気付いたら、T(時間)を意識して、すぐに救急車を呼ぶべきと言えます。

発症しないためには!?気を付けるべきこと

高血圧、糖尿病、脂質異常、喫煙、多量飲酒などの生活習慣が危険因子です。

血管が傷んだ結果として起こる病気なので、脳だけでなく、心臓の血管障害(心筋梗塞など)の重大な他の病気も起こりやすくなります。

脳卒中は再発率が高く、5年間での再発率は男性42%、女性24%という統計もあります。(*1)

医療者向け(看護師さん、コメディカルさん向け)

通称:あぽ、すとろーく、そっちゅう

教科書を開くと、いきなりNINDS分類やら疫学やら病理やらで、最初のページから初心者お断りのように見えてしまうことも、拒絶反応の原因のひとつだと思います。

細かいことや理屈は、後付けでよいと思います。日々の業務を理解する上で、まず実用的に重要なのは、以下の考え方(区分)です。

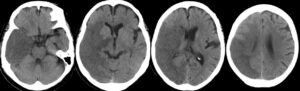

出血 or 虚血(血管が破れているのか、血管が詰まっているのか)

脳卒中のうち、血管が破れて出血するタイプが、脳出血(脳内出血)とくも膜下出血です。

血管が詰まって、脳が壊死するタイプが、脳梗塞です。

どちらの病気も、ほとんどのケースで予兆がなく、いきなり発症します。

出血性脳卒中(脳出血、くも膜下出血)の場合は、急性期に収縮期血圧を下げることが必要です。

虚血性脳卒中(脳梗塞)の場合は、急性期に血圧は下げない方がよいです(特殊な病態や、合併症がある場合は除く)。

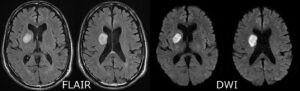

有症状 or 無症状(隠れ卒中なのか、症状が出ているのか)

脳卒中は非常に”広い”病名で、症状や経過には、かなり幅があります。

脳梗塞や脳出血の場合、場所や大きさによっては、ほぼ無症状の場合もあります。

他の目的の検査や脳ドックなどで、偶然見つかるケースも多く存在します。(=隠れ脳卒中)

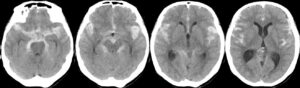

くも膜下出血で無症状のケースは、まずないといってよいです。(ほぼ頭痛は必発です)

外科治療の必要性がある or ない(手術が必要なのかどうか)

脳卒中と一口に言っても、手術が必要な場合と、不要な場合があります。

手術ができる場合と、できない場合があります。

緊急治療の適応がある or ない(命にかかわる状態なのかどうか)

脳梗塞の場合、発症直後であれば、治療によって回復できる場合があります。

くも膜下出血の場合、多くは早期に根治的な治療をしないと、時間経過で死亡率が跳ね上がります。(外傷性くも膜下出血を除く)

もう少し詳しい解説(研修医向け)

- 学術的な分類としては、National Institute of Neurological Disorders and Strokes (NINDS, 米国立神経疾患・脳卒中研究所)分類の第三版(1990)と、Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST)分類が、主に用いられています。

- ですが、これを表から理解しようとすると拒絶反応が出るので、理解が進んだあとに、まとめとして見直すとよいでしょう。

- 神経診察には、National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)という指標を用いることが多くなってきました。

- 特に血栓溶解療法や血栓回収療法などの、超急性期治療を行う場合に重要な指標となります。

疫学調査

- 高血圧は、脳梗塞と脳出血に共通する最大の危険因子であり、血圧と脳卒中発症率は直線的な正の相関関係にあります。(*2)

- 降圧療法により、脳卒中再発は著明に低下したというデータがあります。(*3,4)

- 血糖コントロールと血圧コントロールを厳格に行うと、緩やかなコントロールよりも、脳卒中が減少したという研究があります。(*4)

- スタチンによるLDLコレステロールのコントロールは、食事療法単独の治療群よりも、脳卒中の発症率を低下させたという報告があります。(*5)

- 喫煙は、くも膜下出血と脳梗塞の危険因子であり、受動喫煙も含めてリスクとなります。(*6)

- 飲酒量は、出血性脳卒中の発症率と正の相関があります。(*7)

- 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の患者では、頚動脈や頭蓋内動脈の狭窄病変の合併が多いことが知られています。(*8)

- これらは、全身動脈硬化病変の一表現型と考える必要があります。

- 日本の大規模調査で、脳卒中患者の2.6%が心筋梗塞を、心筋梗塞患者の6.6%が脳梗塞の既往があったことが判明しています。(*9)

- 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の総称が「脳卒中(≒脳血管障害)」

- FAST(顔、腕、発語、時間)を意識して!

- 予防には、高血圧などの生活習慣病の管理と、禁煙がとても重要!

参考

- Framingham study (1948~)

- MacMahonら : Lancet 335 : 765-774, 1990

- Lakhanら : Int Arch Med : 2 : 30, 2009

- UKPDS 38 : BMJ 317 : 703-713, 1998

- Nakamuraら (MEGA study) : Lancet 368 : 1155-1163, 2006

- Shintonら : BMJ 298 : 789-794, 1989

- Isoら : Stroke 35 : 1124-1129, 2004

- Ueharaら : Stroke 27 : 393, 1996

- Uchiyamaら : J Stroke Cerebrovasc Dis 19 : 190, 2010

コメント